Bajo licencia de Creative Commons.

El Bosque de Béjar y su jardín romántico amenazado (8)

Fig 1

Fig 1

PARTE 8

Los árboles centenarios y su cortejo arbóreo, arbustivo y floral

Dedicamos este capítulo final a la cobertura arbórea que, junto a las plantaciones de menor porte, constituye la verdadera esencia del jardín romántico de El Bosque. A diferencia de su etapa renacentista, en la que prevalecía el rigor geométrico de la arquitectura en piedra y su versión vegetal en forma de setos recortados, el jardín del siglo XIX persigue lo contrario, una estética de apariencia natural que prescinde de lo arquitectónico, basada en la línea curva irregular y en el crecimiento espontáneo de las especies elegidas. El jardín que implantó Rodríguez-Arias entre 1871 y 1874 sigue siendo una creación artística y, por tanto, un artificio que no se debe confundir con el espacio verdaderamente natural en el que se inspira, por más protagonismo que tengan en él los árboles, los arbustos y las plantas herbáceas: un jardín no es Naturaleza ni siquiera cuando más pretende acercarse a ella, y este aserto se demuestra con toda rotundidad en el hecho de que el mismo reducido espacio, un aterrazamiento de 250 x 200 pies (unos 70 x 56 m), sea compartido por especies tanto autóctonas como exóticas traídas de los cinco continentes, algo radicalmente imposible en los ecosistemas naturales, pero al alcance del propietario gracias a los avances del siglo XIX en cuanto a medios de transporte, botánica y viverismo.

Aclarada esta cuestión, pasamos a valorar la composición vegetal de esta obra de época romántica dentro de la villa de recreo del Renacimiento, el interés de sus mayores ejemplares arbóreos y la datación que permiten fijar, importante para establecer el origen del jardín hodierno y trazar su evolución hasta nuestros días.

1. De bosque de caza a selva artificial

Del cazadero bajomedieval le vino el nombre a la villa de recreo bejarana (fig. 1), uno de aquellos bosques de caza que, a caballo de los siglos XV y XVI, se rindieron a otras formas de ocio sin renunciar a la cinegética: El Bosque situado junto a la villa de Benavente y El Bosque del Monte en Santa Cristina de la Polvorosa, propiedades zamoranas de los Pimentel, duques de Benavente; El Bosque de Buitrago, a corta distancia de Buitrago de Lozoya, en manos de los Mendoza, duques del Infantado; El Bosque de la Choza en Puente Ullán, cerca de Berlanga de Duero, en el patrimonio soriano de los Fernández de Velasco, condestables de Castilla; El Bosque de Marchena, o Monte de Palacio, y El Bosque de Marchenilla, propiedades sevillana y gaditana de los Ponce de León, duques de Arcos; El Bosque de la Serreta, no lejos de Cuéllar, perteneciente a los De la Cueva, duques de Alburquerque; también la Heredad de la Selva cerca de Belalcázar, propiedad cordobesa del futuro duque de Béjar; y, por supuesto, buena parte de los Sitios Reales de la Corona, como el Bosque de Valsaín cercano a Segovia, el Real Bosque de Aranjuez, el Real Bosque de El Pardo, la Casa Real y Bosque de Vaciamadrid, el Bosque del Lomo del Grullo, la Casa Real y Bosque del Abrojo o la Casa y Bosque de la Quemada, grandes cazaderos reales con sus correspondientes casas de recreo para cuya administración se creó la Real Junta de Obras y Bosques en 1545 (1).

En El Bosque de Béjar todavía se conserva la mancha verde de su monte de arboleda, un castañar en origen injerto –hoy bravío, mixto y mal cuidado– que aunaba el valor simbólico y sagrado del saltus o del nemus clásico, la dimensión lúdica de la cría de gamos y ciervos para la caza y el aspecto pragmático de su explotación frutal. El sistema aterrazado de la villa de recreo se dispuso, precisamente, a lo largo de la ladera umbría de ese bosque, primer término del paisaje de monte y sierra que, incluyéndolo, se sucede en altura a partir de él.

Dentro de este conjunto cercado de bosque, praderas adehesadas, terrazas escalonadas con huertas y jardines, estanques y cenadores de piedra, fuentes y edificios, el ecléctico siglo XIX introdujo su propia selva artificial a costa del antiguo jardín de cuadros, un episodio diferente, pero armónico, que incorpora la diversidad de otros bosques –otras selvas– y permite la mejor interpretación sobre la evolución del lugar a partir de la ideología de sus propietarios sucesivos: de las galas aristocráticas del Antiguo Régimen a la pujanza burguesa de origen industrial, para acabar en manos de una Administración tan insensible como incompetente, capaz de terminar con la integridad y la autenticidad de un patrimonio de siglos.

Fig 2 y 3

Fig 2 y 3 Fig 4

Fig 4 Fig 52. El jardín romántico dentro del conjunto de recreo

Fig 52. El jardín romántico dentro del conjunto de recreo

Entre 1871 y 1874, la terraza fue transformada en el jardín ecléctico-paisajista que perdura, por entonces sin el aspecto umbrío y la frondosidad que alcanzó con el tiempo, ya reconocible en las fotografías de 1905-1913 (figs. 2 y 3). Desde esos años se muestra como un pequeño bosque artificial dentro de El Bosque, confinado dentro de los límites del jardín renacentista y destacado en el paisaje por la singularidad de sus altas copas (figs. 4 y 5).

Fig 6

Fig 6 Fig 7El período de esplendor se puede fechar en las décadas de 1930 y 1940, cuando los árboles de mayor porte ya habían alcanzado su madurez y aún no se había perdido ningún ejemplar por la acción inevitable de tormentas y temporales (fig. 6), aunque todavía se conservó en buen estado hasta el invierno de 2000 (fig. 7).

Fig 7El período de esplendor se puede fechar en las décadas de 1930 y 1940, cuando los árboles de mayor porte ya habían alcanzado su madurez y aún no se había perdido ningún ejemplar por la acción inevitable de tormentas y temporales (fig. 6), aunque todavía se conservó en buen estado hasta el invierno de 2000 (fig. 7).

Fig 8

Fig 8 Fig 9

Fig 9 Fig 10

Fig 10 Fig 11Como en una selva verdadera, la vegetación se distribuye en varios estratos diferenciados en altura, determinados por las características vitales de cada especie –sobre todo en su crecimiento vertical– y por las condiciones de luz, si bien el parámetro horizontal, de localización, viene prefijado por la voluntad del dueño, del tracista o del jardinero desde las décadas finales del siglo XIX (fig. 8). Se pueden distinguir hasta cinco estratos desde la cota inferior de la terraza hasta los 35 m de altura máxima de la sequoia: en el nivel más bajo se encuentran plantas herbáceas como las gramíneas que forman el césped, pero también las tapizantes que cubren algunas eras, como las dos especies de vinca (Vinca pervinca y Vinca minor) y la hiedra (Hedera helix) que mostramos en la fig. 9; el segundo nivel lo ocupan plantas de escaso porte, como el durillo (Viburnum suspensum y Viburnum tinuns), las celindas (Philadelphus coronarius y Deutzia scabra), el sinforicarpo (Symphoricarpos oreophilus), en su día las hortensias y otras flores, así como los setos de boj de baja altura (Buxus sempervirens) que festonean las eras (figs. 10 y 11);

Fig 11Como en una selva verdadera, la vegetación se distribuye en varios estratos diferenciados en altura, determinados por las características vitales de cada especie –sobre todo en su crecimiento vertical– y por las condiciones de luz, si bien el parámetro horizontal, de localización, viene prefijado por la voluntad del dueño, del tracista o del jardinero desde las décadas finales del siglo XIX (fig. 8). Se pueden distinguir hasta cinco estratos desde la cota inferior de la terraza hasta los 35 m de altura máxima de la sequoia: en el nivel más bajo se encuentran plantas herbáceas como las gramíneas que forman el césped, pero también las tapizantes que cubren algunas eras, como las dos especies de vinca (Vinca pervinca y Vinca minor) y la hiedra (Hedera helix) que mostramos en la fig. 9; el segundo nivel lo ocupan plantas de escaso porte, como el durillo (Viburnum suspensum y Viburnum tinuns), las celindas (Philadelphus coronarius y Deutzia scabra), el sinforicarpo (Symphoricarpos oreophilus), en su día las hortensias y otras flores, así como los setos de boj de baja altura (Buxus sempervirens) que festonean las eras (figs. 10 y 11);

Fig 12

Fig 12 Fig 13

Fig 13 Fig 13

Fig 13 Fig 14en el tercer nivel crecen especies de porte arbustivo como el lilo (Syringa vulgaris), el lauro real (Prunus laurocerasus), grandes herbáceas como el bambú (Bambusoideae sp.) y los bojes de los setos mayores, en buena parte recortados mediante técnicas de arte topiario en casi todo el perímetro y en puntos destacados (figs. 12 y 13);

Fig 14en el tercer nivel crecen especies de porte arbustivo como el lilo (Syringa vulgaris), el lauro real (Prunus laurocerasus), grandes herbáceas como el bambú (Bambusoideae sp.) y los bojes de los setos mayores, en buena parte recortados mediante técnicas de arte topiario en casi todo el perímetro y en puntos destacados (figs. 12 y 13);

Fig 15

Fig 15 Fig 16

Fig 16 Fig 17

Fig 17 Fig 18

Fig 18 Fig 19

Fig 19 Fig 19

Fig 19 Fig 20el cuarto nivel lo ocupan especies de porte arbóreo de mediana altura, entre ellos los individuos más esbeltos de palmera de Fortune (Trachycarpus fortunei), una pícea o falso abeto (Picea abies), cinco libocedros, calocedros o

Fig 20el cuarto nivel lo ocupan especies de porte arbóreo de mediana altura, entre ellos los individuos más esbeltos de palmera de Fortune (Trachycarpus fortunei), una pícea o falso abeto (Picea abies), cinco libocedros, calocedros o  Fig 21cedros de incienso de California (Calocedrus decurrens) de menor porte (2), cuatro magnolios centenarios (Magnolia grandiflora) y ejemplares autóctonos como la encina (Quercus ilex), dos tilos europeos (Tilia platyphyllos) y un arce negundo (Acer negundo), además de los bojes arbóreos situados en diversos puntos y en el flanco este de la terraza, parte de los cuales son restos de un antiguo muro vegetal que se suprimió en 2009 (figs. 14, 15, 16 y 17); finalmente, el quinto nivel queda restringido a las altas coníferas centenarias y emergentes: los seis grandes libocedros (Calocedrus decurrens) situados en los ángulos y bordes de la terraza (figs. 18 y 19), y la espléndida sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum), en posición casi central (figs. 20 y 21).

Fig 21cedros de incienso de California (Calocedrus decurrens) de menor porte (2), cuatro magnolios centenarios (Magnolia grandiflora) y ejemplares autóctonos como la encina (Quercus ilex), dos tilos europeos (Tilia platyphyllos) y un arce negundo (Acer negundo), además de los bojes arbóreos situados en diversos puntos y en el flanco este de la terraza, parte de los cuales son restos de un antiguo muro vegetal que se suprimió en 2009 (figs. 14, 15, 16 y 17); finalmente, el quinto nivel queda restringido a las altas coníferas centenarias y emergentes: los seis grandes libocedros (Calocedrus decurrens) situados en los ángulos y bordes de la terraza (figs. 18 y 19), y la espléndida sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum), en posición casi central (figs. 20 y 21).

Fig 22Tampoco faltan las selváticas enredaderas que, de forma oportunista, trepan por algunos troncos y cubren estructuras dispuestas para ello: los cenadores y pérgolas a los que dedicamos el capítulo anterior (fig. 22). Es interesante comprobar cómo una especie que ya estaba presente en el jardín renacentista, el boj, abarca tres de los estratos que acabamos de reconocer.

Fig 22Tampoco faltan las selváticas enredaderas que, de forma oportunista, trepan por algunos troncos y cubren estructuras dispuestas para ello: los cenadores y pérgolas a los que dedicamos el capítulo anterior (fig. 22). Es interesante comprobar cómo una especie que ya estaba presente en el jardín renacentista, el boj, abarca tres de los estratos que acabamos de reconocer.

Pero además de esta analogía con la estructura de los bosques naturales, hay un par de referencias estéticas que merece la pena traer a colación, pues contribuyen a integrar este jardín decimonónico en el conjunto original del Renacimiento: un paisaje cuatrocentista de Leonardo y los selvatici de algunas villas mediceas del siglo XVI, en las que también se produjo la incorporación de formas y plantaciones propias del jardín ecléctico del siglo XIX.

Fig 23En su conocida Anunciación (Galería Uffizi, ca. 1472-1475), Leonardo da Vinci pintó una hermosa panorámica a modo de fondo paisajístico de la escena, que se desarrolla en el ameno jardín de una villa renacentista (fig. 23). La panorámica se extiende desde el límite de un muro que sugiere la posición elevada de un aterrazamiento, e incluye en su primer término una alineación de coníferas y otros árboles de alto porte; detrás de esta pantalla arbórea se muestra un ambiente urbano y, en términos más distantes, campos y montañas que traen el inevitable recuerdo de las recomendaciones de Leon Battista Alberti sobre el dominio visual desde la casa de campo o de recreo (3).

Fig 23En su conocida Anunciación (Galería Uffizi, ca. 1472-1475), Leonardo da Vinci pintó una hermosa panorámica a modo de fondo paisajístico de la escena, que se desarrolla en el ameno jardín de una villa renacentista (fig. 23). La panorámica se extiende desde el límite de un muro que sugiere la posición elevada de un aterrazamiento, e incluye en su primer término una alineación de coníferas y otros árboles de alto porte; detrás de esta pantalla arbórea se muestra un ambiente urbano y, en términos más distantes, campos y montañas que traen el inevitable recuerdo de las recomendaciones de Leon Battista Alberti sobre el dominio visual desde la casa de campo o de recreo (3).

Fig 24Resulta inmediata la similitud del paisaje de Leonardo con la vista de la colección de coníferas de El Bosque, descollando sobre los pretiles del dique y su fondo de campo y urbe (fig. 24), de modo que el jardín del siglo XIX introduce un involuntario paisaje renacentista dentro del sistema axial aterrazado.

Fig 24Resulta inmediata la similitud del paisaje de Leonardo con la vista de la colección de coníferas de El Bosque, descollando sobre los pretiles del dique y su fondo de campo y urbe (fig. 24), de modo que el jardín del siglo XIX introduce un involuntario paisaje renacentista dentro del sistema axial aterrazado.

Esta preferencia itálica por el arbolado perennifolio, formado principalmente por laureles y coníferas locales (pinos, abetos, cipreses), se mostraba en villas mediceas como la de Castello, cerca de Florencia,  Fig 25

Fig 25 Fig 26

Fig 26 Fig 27

Fig 27 Fig 28renovada entre 1538 y 1595 (fig. 25). Se trata de un componente denominado precisamente selvatico, la parte más umbría e intrincada del jardín que, salvando las distancias, se acerca a lo que ofrece la terraza romántica bejarana: no es un verdadero selvatico ni por su origen, ni por su trazado, ni por su intención, pero lo evoca y contribuye a una integración entre las partes que sería mayor si se hubiera conservado el cenador dodecagonal, ubicado en medio de la Huerta de los Bojes, como umbral o nodo de transición entre la terraza del estanque y la del jardín romántico.

Fig 28renovada entre 1538 y 1595 (fig. 25). Se trata de un componente denominado precisamente selvatico, la parte más umbría e intrincada del jardín que, salvando las distancias, se acerca a lo que ofrece la terraza romántica bejarana: no es un verdadero selvatico ni por su origen, ni por su trazado, ni por su intención, pero lo evoca y contribuye a una integración entre las partes que sería mayor si se hubiera conservado el cenador dodecagonal, ubicado en medio de la Huerta de los Bojes, como umbral o nodo de transición entre la terraza del estanque y la del jardín romántico.

No se libraron las villas mediceas de la influencia paisajista, tampoco de la plantación de coníferas exóticas en la misma época que en El Bosque. Así se constata en la misma villa de Castello, aunque en posición invertida respecto del caso bejarano (fig. 26); en la villa de La Petraia, colindante con la de Castello y en parte coetánea (fig. 27); y en villa cuatrocentista de Poggio a Caiano, que también tuvo un selvatico de abetos tras la casa (fig. 28), y no por ello se desprecia su presencia frente al trazado general renacentista, antes bien, en todas se ha procurado mantener un equilibrio entre las distintas aportaciones que cada lugar ha recibido a lo largo de los siglos: ¿no se puede hacer lo mismo en Béjar?

Fig 293. Datación del jardín a partir de sus árboles centenarios

Fig 293. Datación del jardín a partir de sus árboles centenarios

No se conoce ninguna referencia documental ni botánica anterior a 1869 en la que se cite otra especie distinta del boj en este jardín, y es evidente que, de haberse plantado los exóticos ejemplares arbóreos antes del cambio de propietario en esa fecha, archiveros y herboristas habrían dejado constancia de tal novedad. La primera reseña científica sobre la flora de Béjar y comarca se debe al farmacéutico Pedro Téllez y Martínez, en su catálogo publicado dos años antes de la adquisición de El Bosque por Rodríguez-Arias (4), donde sólo registra el boj. La segunda fue publicada por el médico Félix Antigüedad Díez, un opúsculo de 1932 en el que se recogen 307 especies de interés medicinal que el autor había identificado antes de 1926 en la campiña y los jardines de la zona, pero que, salvo excepciones, cita sin indicar su localización exacta (5).

Mayor interés ofrecen los inventarios específicos en los que se estudia la vegetación de El Bosque. Sobre las especies leñosas plantadas en la etapa de Rodríguez-Arias, presentes todavía en el jardín romántico, se cuenta con un primer elenco elaborado en 1999-2000 e incluido en el Plan Director de El Bosque y su Entorno (2000-2001), donde se identificaron hasta 60 individuos correspondientes a 16 taxones y se hizo una valoración sobre el buen estado fitosanitario de algunos ejemplares históricos –pícea y pinsapo– que se demostró errónea antes incluso de la aprobación del documento (6). Más reciente es el artículo publicado por Juan Manuel Velasco Santos y Julián Barrios Pérez, en el que se valoran hasta 29 taxones de plantas leñosas en esta terraza, en su mayor parte de origen exótico, varios de ellos con ejemplares que, según los autores, superaban los 150 años de edad (7). Un nuevo inventario, realizado por Isabel López Blázquez en 2021, incluye tanto especies leñosas arbóreas y arbustivas como herbáceas, con la identificación y adecuada valoración de ejemplares no considerados hasta ahora, unos 125 pies o grupos, y la representación de 50 taxones (8).

Fig 30

Fig 30 Fig 31Entre los mayores individuos inventariados y conservados destacan los mencionados libocedros y la sequoia. Otros notables ejemplares se perdieron con el tiempo, bien por el efecto de los temporales o suprimidos de forma intencionada. La mayor sequoia que tuvo el jardín no es la que permanece en pie, sino, según su propietario de entonces, la que se alzaba en el ángulo noreste de la terraza y fue abatida por un rayo el 29 de septiembre de 1944, ya referenciada como «wellingtonia» en el informe de Anselmo Arenillas del año anterior, pero de la que no se conocen fotografías cercanas, sólo vistas generales como las de las figuras 29 y 30; el vacío dejado por este gigante lo ocupó muy pronto el libocedro actual, rodeado

Fig 31Entre los mayores individuos inventariados y conservados destacan los mencionados libocedros y la sequoia. Otros notables ejemplares se perdieron con el tiempo, bien por el efecto de los temporales o suprimidos de forma intencionada. La mayor sequoia que tuvo el jardín no es la que permanece en pie, sino, según su propietario de entonces, la que se alzaba en el ángulo noreste de la terraza y fue abatida por un rayo el 29 de septiembre de 1944, ya referenciada como «wellingtonia» en el informe de Anselmo Arenillas del año anterior, pero de la que no se conocen fotografías cercanas, sólo vistas generales como las de las figuras 29 y 30; el vacío dejado por este gigante lo ocupó muy pronto el libocedro actual, rodeado  Fig 32 y 33

Fig 32 y 33 Fig 34por un seto de boj que ya era visible en la fotografía aérea de Geocart de 1966 y con una altura de entre 7 y 8 metros, lo que permite asignarle una edad aproximada de 70 a 80 años a día de hoy (9).

Fig 34por un seto de boj que ya era visible en la fotografía aérea de Geocart de 1966 y con una altura de entre 7 y 8 metros, lo que permite asignarle una edad aproximada de 70 a 80 años a día de hoy (9).  Fig 35

Fig 35 Fig 36También se perdió un probable cedro del Atlas (Cedrus atlantica), tronchado por el fuerte viento que sopló el 22 de enero de 1966, tal como dijimos en nuestra entrega anterior (10) y se muestra en un par fotografías del momento (fig. 31; sobre la segunda imagen, vid. nota 11). Otro cedro del Atlas, plantado a pocos metros de la Fuente del Escudo, fue tocado por el rayo en fecha indeterminada (en todo caso antes de 1973) dejando aplanada su copa, y se perdió en la segunda mitad de los años noventa (figs. 32 y 33), talado su tronco seco entre abril y julio de 2018 (12). Una pícea (Picea abies) y un pinsapo (Abies pinsapo), situados al este, frente al acceso oriental de escaleras, fueron abatidos por un violento vendaval el 8 de diciembre de 2000 (figs. 34 y 35). Finalmente, un espléndido sauce blanco (Salix alba) fue talado entre 2000 y 2006 (fig. 36).

Fig 36También se perdió un probable cedro del Atlas (Cedrus atlantica), tronchado por el fuerte viento que sopló el 22 de enero de 1966, tal como dijimos en nuestra entrega anterior (10) y se muestra en un par fotografías del momento (fig. 31; sobre la segunda imagen, vid. nota 11). Otro cedro del Atlas, plantado a pocos metros de la Fuente del Escudo, fue tocado por el rayo en fecha indeterminada (en todo caso antes de 1973) dejando aplanada su copa, y se perdió en la segunda mitad de los años noventa (figs. 32 y 33), talado su tronco seco entre abril y julio de 2018 (12). Una pícea (Picea abies) y un pinsapo (Abies pinsapo), situados al este, frente al acceso oriental de escaleras, fueron abatidos por un violento vendaval el 8 de diciembre de 2000 (figs. 34 y 35). Finalmente, un espléndido sauce blanco (Salix alba) fue talado entre 2000 y 2006 (fig. 36).

Fig 37

Fig 37 Fig 38Estas y otras pérdidas menores (fig. 37) dejaron vacía y excesivamente insolada la mitad diagonal sureste de la terraza (fig. 38), provocando un desequilibrio ambiental y estético muy difícil de compatibilizar con la umbría mitad opuesta, un reto que se tendrá que afrontar en su adecuada restauración.

Fig 38Estas y otras pérdidas menores (fig. 37) dejaron vacía y excesivamente insolada la mitad diagonal sureste de la terraza (fig. 38), provocando un desequilibrio ambiental y estético muy difícil de compatibilizar con la umbría mitad opuesta, un reto que se tendrá que afrontar en su adecuada restauración.

Los parámetros ofrecidos por los inventarios actuales en cuanto a diámetro y circunferencia del tronco, altura y edad estimada difieren bastante en lo referido a la sequoia: según el Plan Director, en 2000 presentaba 3,18 m de diámetro y 10 m de circunferencia, casi 23 m de altura y una edad de 150 años (serían 172 años en la actualidad, cifra imposible por resultar anterior en casi dos décadas a la llegada de las primeras sequoias a Europa), mientras que la ficha del Catálogo de árboles singulares de Castilla y León, elaborado entre 2007 y 2018 (13), le asigna el mismo diámetro de 3,18 m, pero con una altura de 35 m (es decir, durante 18 años el ejemplar habría crecido hasta 12 m en altura ¡y ni un solo centímetro en anchura!); por su parte, Velasco Santos y Barrios Pérez, en 2017, anotaban 3,22 m de diámetro y 10,17 m de circunferencia, pero con 34,80 m de altura y una edad de 150 años (155 en la actualidad, ligeramente superior a lo documentado para las obras del jardín romántico).

Fig 39Las divergencias resultan demasiado llamativas y ponen en entredicho la fiabilidad de estos trabajos para toda la colección de coníferas de El Bosque. Sin embargo, la tasa de crecimiento de estos grandes árboles, y en particular de las sequoias, permite deducir su fecha de introducción en el jardín al que pertenecen, al menos de forma aproximada, sin necesidad de utilizar métodos dendrocronológicos tan expeditivos como la barrena Pressler ni tan irreversibles como la tala de los ejemplares para proceder al recuento de sus anillos de crecimiento (fig. 39).

Fig 39Las divergencias resultan demasiado llamativas y ponen en entredicho la fiabilidad de estos trabajos para toda la colección de coníferas de El Bosque. Sin embargo, la tasa de crecimiento de estos grandes árboles, y en particular de las sequoias, permite deducir su fecha de introducción en el jardín al que pertenecen, al menos de forma aproximada, sin necesidad de utilizar métodos dendrocronológicos tan expeditivos como la barrena Pressler ni tan irreversibles como la tala de los ejemplares para proceder al recuento de sus anillos de crecimiento (fig. 39).

Fig 40 y 41

Fig 40 y 41 Fig 42

Fig 42 Fig 43Tomando como referencia la datación y valores métricos de dos ejemplares de edad conocida, parecido desarrollo y localización en un entorno semejante al bejarano –los situados en el jardín delantero de La Granja de San Ildefonso, frente a la colegiata–, se puede establecer con razonable precisión el momento en que fueron plantados los de El Bosque de Béjar. Las sequoias granjeñas, llamadas popularmente El Rey y La Reina (figs. 40 y 41), no aparecen en la fotografía realizada por Charles Clifford en 1853 (fig. 42), fecha demasiado temprana que coincide con la llegada de los primeros ejemplares de Sequoiadendron giganteum al Reino Unido (14), pero ya se aprecian en la fotografía de Jean Laurent de 1860 (fig. 43), en la que presentan un porte de entre 3 y 3,5 metros, aproximadamente, por lo que se les podría asignar una edad de tres años y una fecha de plantación en el emplazamiento actual en torno a 1856. Las dimensiones alcanzadas desde entonces, transcurridos 164 años hasta finales de 2020 (no disponemos de datos posteriores a esta fecha), son diferentes en ambos ejemplares, con mayor desarrollo en el caso de La Reina (46 m de altura y 14,50 m de perímetro) frente al de El Rey (41 m de altura y 11,76 m de perímetro). Los valores métricos de la única sequoia conservada en El Bosque, actualizados a partir de la medición de Velasco y Barrios de 2017, serían 36,15 m de altura y 10,23 m de perímetro (15), pero considerando que el ejemplar desaparecido en 1944 tuvo mayores dimensiones (por tanto, más parecido al de La Reina), podría establecerse la comparación del actual con la menor de las sequoias del jardín externo de La Granja, de forma que su relación proporcional directa ofrecería una edad de 145 años y una fecha de plantación in situ anterior a 1877, es decir, seis años después del plano conocido y sólo tres desde la conclusión de las obras principales del nuevo jardín, lo que permite asociar su introducción a la etapa de Rodríguez-Arias y descartar la posibilidad de que pudiera ser iniciativa de su propietario anterior o bien de la hija y sucesora del industrial. La edad estimada de esta sequoia y sus características dendrométricas la sitúan, además, entre las cinco mayores y más antiguas de España, sólo por detrás de los cuatro mejores ejemplares de La Granja (16) y por ello catalogada entre los árboles singulares de Castilla y León.

Fig 43Tomando como referencia la datación y valores métricos de dos ejemplares de edad conocida, parecido desarrollo y localización en un entorno semejante al bejarano –los situados en el jardín delantero de La Granja de San Ildefonso, frente a la colegiata–, se puede establecer con razonable precisión el momento en que fueron plantados los de El Bosque de Béjar. Las sequoias granjeñas, llamadas popularmente El Rey y La Reina (figs. 40 y 41), no aparecen en la fotografía realizada por Charles Clifford en 1853 (fig. 42), fecha demasiado temprana que coincide con la llegada de los primeros ejemplares de Sequoiadendron giganteum al Reino Unido (14), pero ya se aprecian en la fotografía de Jean Laurent de 1860 (fig. 43), en la que presentan un porte de entre 3 y 3,5 metros, aproximadamente, por lo que se les podría asignar una edad de tres años y una fecha de plantación en el emplazamiento actual en torno a 1856. Las dimensiones alcanzadas desde entonces, transcurridos 164 años hasta finales de 2020 (no disponemos de datos posteriores a esta fecha), son diferentes en ambos ejemplares, con mayor desarrollo en el caso de La Reina (46 m de altura y 14,50 m de perímetro) frente al de El Rey (41 m de altura y 11,76 m de perímetro). Los valores métricos de la única sequoia conservada en El Bosque, actualizados a partir de la medición de Velasco y Barrios de 2017, serían 36,15 m de altura y 10,23 m de perímetro (15), pero considerando que el ejemplar desaparecido en 1944 tuvo mayores dimensiones (por tanto, más parecido al de La Reina), podría establecerse la comparación del actual con la menor de las sequoias del jardín externo de La Granja, de forma que su relación proporcional directa ofrecería una edad de 145 años y una fecha de plantación in situ anterior a 1877, es decir, seis años después del plano conocido y sólo tres desde la conclusión de las obras principales del nuevo jardín, lo que permite asociar su introducción a la etapa de Rodríguez-Arias y descartar la posibilidad de que pudiera ser iniciativa de su propietario anterior o bien de la hija y sucesora del industrial. La edad estimada de esta sequoia y sus características dendrométricas la sitúan, además, entre las cinco mayores y más antiguas de España, sólo por detrás de los cuatro mejores ejemplares de La Granja (16) y por ello catalogada entre los árboles singulares de Castilla y León.

Fig 44La datación anterior también permite situar la plantación de las dos sequoias, y probablemente de los libocedros, en los primeros años de actividad comercial de los viveros Veyrat de Valencia, fundados en 1875 por Étienne Veyrat Arnol (catálogo comercial en fig. 44), la misma empresa que, ya en manos de los hijos del fundador, Esteban y Pedro Veyrat Pellorce, proporcionaron ejemplares para el jardín de El Coto de Nuestra Señora del Carmen (Peñacaballera, Salamanca), situado a sólo 11 km de Béjar y diseñado para el conde de Trespalacios, a finales del siglo XIX, por el propio Esteban Veyrat, según defiende la experta en jardines históricos Consuelo Martínez-Correcher (17) y sostiene uno de sus descendientes, el paisajista Roberto Duato Veyrat, en un artículo con Inés Díaz de Licandro (18).

Fig 44La datación anterior también permite situar la plantación de las dos sequoias, y probablemente de los libocedros, en los primeros años de actividad comercial de los viveros Veyrat de Valencia, fundados en 1875 por Étienne Veyrat Arnol (catálogo comercial en fig. 44), la misma empresa que, ya en manos de los hijos del fundador, Esteban y Pedro Veyrat Pellorce, proporcionaron ejemplares para el jardín de El Coto de Nuestra Señora del Carmen (Peñacaballera, Salamanca), situado a sólo 11 km de Béjar y diseñado para el conde de Trespalacios, a finales del siglo XIX, por el propio Esteban Veyrat, según defiende la experta en jardines históricos Consuelo Martínez-Correcher (17) y sostiene uno de sus descendientes, el paisajista Roberto Duato Veyrat, en un artículo con Inés Díaz de Licandro (18).

Fig 45

Fig 45 Fig 46

Fig 46 Fig 47

Fig 47 Fig 48La hipótesis sobre la participación de Veyrat en el diseño y provisión de planta para El Bosque de Béjar, y no sólo para El Coto, ha sido propuesta por la jardinera Isabel López Blázquez (19), con experiencia laboral en ambos jardines históricos en 2006-2010 y en 2019-2022, respectivamente, y ha llamado la atención sobre otras especies arbóreas, arbustivas y herbáceas presentes en este jardín, varias de ellas comercializadas por la casa Veyrat en sus catálogos, aunque no todas conservadas en la actualidad. En concreto, ha identificado dos ejemplares de un posible banano (Musa paradisiaca) o bien de abacá (Musa textilis), visibles en la conocida tarjeta postal de 1905-1913 (fig. 45), con evidente coincidencia en la forma de comercializar plantas semejantes por parte de estos viveros, disponibles en grandes macetas de madera (fig. 46); también ha documentado la aspidistra, Aspidistra elatior (figs. 47 y 48);

Fig 48La hipótesis sobre la participación de Veyrat en el diseño y provisión de planta para El Bosque de Béjar, y no sólo para El Coto, ha sido propuesta por la jardinera Isabel López Blázquez (19), con experiencia laboral en ambos jardines históricos en 2006-2010 y en 2019-2022, respectivamente, y ha llamado la atención sobre otras especies arbóreas, arbustivas y herbáceas presentes en este jardín, varias de ellas comercializadas por la casa Veyrat en sus catálogos, aunque no todas conservadas en la actualidad. En concreto, ha identificado dos ejemplares de un posible banano (Musa paradisiaca) o bien de abacá (Musa textilis), visibles en la conocida tarjeta postal de 1905-1913 (fig. 45), con evidente coincidencia en la forma de comercializar plantas semejantes por parte de estos viveros, disponibles en grandes macetas de madera (fig. 46); también ha documentado la aspidistra, Aspidistra elatior (figs. 47 y 48);  Fig 49

Fig 49 Fig 50

Fig 50 Fig 51

Fig 51 Fig 52

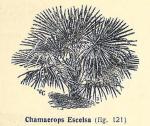

Fig 52 Fig 53la palmera de Fortune, o Trachycarpus fortunei, aunque identificada en el catálogo con su basiónimo, Chamaerops excelsa (figs. 49, 50 y 51); y el ginerio plateado, plumero o hierba de la Pampa, es decir, Cortaderia selloana (figs. 52 y 53), las dos últimas especies todavía presentes en el jardín. Sin duda, un rastreo sistemático de los catálogos más antiguos de Veyrat, publicados desde 1884, permitiría identificar la mayor parte de la colección botánica del jardín bejarano y confirmar su origen en estos importantes viveros de Valencia.

Fig 53la palmera de Fortune, o Trachycarpus fortunei, aunque identificada en el catálogo con su basiónimo, Chamaerops excelsa (figs. 49, 50 y 51); y el ginerio plateado, plumero o hierba de la Pampa, es decir, Cortaderia selloana (figs. 52 y 53), las dos últimas especies todavía presentes en el jardín. Sin duda, un rastreo sistemático de los catálogos más antiguos de Veyrat, publicados desde 1884, permitiría identificar la mayor parte de la colección botánica del jardín bejarano y confirmar su origen en estos importantes viveros de Valencia.

La adecuada restauración del jardín romántico de El Bosque debería dedicar un trato preferente a todas las especies reseñadas en el inventario más completo (López Blázquez, 2021) y a restituir en lo posible el aspecto ornamental que ha perdido con el paso de los años, fruto del maltrato que le han dispensado sus últimos propietarios –las administraciones local y regional– por intervenciones inapropiadas, escaso mantenimiento, plantilla insuficiente e incluso malas prácticas.  Fig 54

Fig 54 Fig 55

Fig 55 Fig 56

Fig 56 Fig 58

Fig 58 Fig 59Desde estas páginas reclamamos el necesario respeto por todas las especies autóctonas y exóticas que prosperan en el jardín, verdaderos supervivientes de ese maltrato institucional, y también exigimos el regreso de las flores: la explosión cromática de las hortensias en torno a

Fig 59Desde estas páginas reclamamos el necesario respeto por todas las especies autóctonas y exóticas que prosperan en el jardín, verdaderos supervivientes de ese maltrato institucional, y también exigimos el regreso de las flores: la explosión cromática de las hortensias en torno a  Fig 57la ría, los nenúfares en su lámina de agua y en la fuente circular, las notas blancas y malvas de las plantas tapizantes y trepadoras (vincas, clemátides, lilas, celindas, periplocas, madreselvas), las grandes flores prendidas en los magnolios, las rosas antiguas, los lirios y azucenas, los claveles, las orquídeas, las minúsculas violetas (figs. 54 a 59). Ninguna Administración pública, ningún técnico ignorante e insensible, pueden arrogarse el derecho de privarnos de aquello que el jardín y su memoria atesoran todavía.

Fig 57la ría, los nenúfares en su lámina de agua y en la fuente circular, las notas blancas y malvas de las plantas tapizantes y trepadoras (vincas, clemátides, lilas, celindas, periplocas, madreselvas), las grandes flores prendidas en los magnolios, las rosas antiguas, los lirios y azucenas, los claveles, las orquídeas, las minúsculas violetas (figs. 54 a 59). Ninguna Administración pública, ningún técnico ignorante e insensible, pueden arrogarse el derecho de privarnos de aquello que el jardín y su memoria atesoran todavía.

NOTAS

1. Acerca de estas posesiones reales, además de la obra de Íñiguez Almech, Francisco, Casas Reales y Jardines de Felipe II, CSIC, Roma, 1952, es interesante la perspectiva jurídica que aporta Díaz González, Francisco Javier, La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los Austrias, Dykinson Editores, Madrid, 2002.

2. No hay acuerdo en el número de libocedros presentes en el jardín en los diferentes inventarios que citaremos más adelante: se identificaron nueve ejemplares en 1999-2000; sólo seis en 2017, aunque con la cita de tres tuyas (Platycladus orientalis) que podrían haber creado confusión; y hasta once en 2021. También hay discordancia en especies que han debido desaparecer en los últimos cuatro o cinco años, como Ligustrum ovalifolium (aligustre de California), Evonymus pulchellus (evínimo enano) o Salix atrocinerea (bardaguera).

3. Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria, libro V, cap. XVII (p. 231 de la edición de Javier Rivera Blanco, Akal, Madrid, 1991), donde el teórico italiano señala el interés de las vistas desde la villa hacia el paisaje de colinas y montañas y de la ciudad cercana.

4. Téllez y Martínez, Pedro, «Catálogo, dispuesto por el sistema natural de clasificación, de las especies vegetales que se crían y cultivan [...] en los distritos de la ciudad de Béjar, Candelario, Becedas y villa del Puente Congosto», en El restaurador farmacéutico, t. XXIII, Imprenta de J. M. Ducazcal, Madrid, 29 de septiembre de 1867. En el conjunto de El Bosque, este autor cataloga especies arbóreas como el tejo, el olmo y el castaño, además del beleño negro entre las plantas menores, pero en el jardín sólo registra el boj.

5. Antigüedad Díez, Félix, Primera serie incompleta de plantas de Tierra de Béjar. Relación de las que ha reunido en herbario, clasificadas y anotadas, imprenta de Francisco Muñoz, Béjar, 1932. En relación con El Bosque, el autor sólo cataloga el «tejo de bayas» (Taxus baccata) de la terraza del estanque (p. 58).

6. AA. VV., Plan Director de El Bosque..., vol. III-2 (fichas sin numerar ni paginar), donde se aseguraba que la pícea y el pinsapo no presentaban ningún problema de estabilidad ni enfermedades, y bastó un temporal de invierno, en diciembre de 2000, para derribar ambos ejemplares y constatar la afección por hongos en la base de la pícea. El inventario contiene algún error de identificación: Cedrus libani en vez de Cedrus atlantica o tres libocedros (Calocedrus decurrens) que Velasco y Barrios identifican en 2017 como tuyas orientales (Platycladus orientalis).

7. Velasco Santos y Barrios Pérez, «Plantas leñosas de los dos jardines históricos declarados BIC de Salamanca: El Bosque (Béjar) y El Coto de Nuestra Señora del Carmen (Peñacaballera)», en Estudios Bejaranos, nº 21, Centro de Estudios Bejaranos, Béjar, 2017, pp. 105 a 124. La edad estimada en este trabajo se ajusta con bastante precisión a los datos que hemos expuesto, pues los árboles actuales tendrían que haberse plantado en vivero en torno 1867, dos años antes de que El Bosque fuera adquirido por Rodríguez-Arias y se constate su ausencia en el catálogo de Téllez y Martínez. En nuestra opinión, la sequoia y los libocedros se trasplantaron a El Bosque entre 1871 y 1874, lo que correspondería a 146-149 años hasta 2017 y 149-152 años en la actualidad.

8. López Blázquez, Isabel, Inventario botánico del Jardín Romántico de El Bosque de Béjar (Salamanca), investigación en curso, Béjar, 2020-2021. Agradecemos a la autora la consulta del trabajo y el intercambio de ideas al respecto.

9. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABASF), Expediente relativo al Jardín Histórico El Bosque de Béjar presentado por Vicente Oliva Rodríguez, en el que se cita la gran sequoia desaparecida sin proporcionar ninguna medición. En su descripción del jardín romántico, Arenillas Álvarez identificaba dos wellingtonias, antigua denominación de las sequoias, junto a otras coníferas (vid. ARABASF, Expediente 280, 3/5, Informe sobre El Bosque redactado por Anselmo Arenillas, Madrid, junio de 1943). Para el cálculo de la edad del libocedro que sustituyó a esta sequoia consideramos su tasa de crecimiento de 0,25 a 0,30 m al año, lo que supone que fue trasplantado al jardín romántico inmediatamente, en 1944 y quizá con 3 años de edad en vivero, que en 1966 tuviera 7-8 m de altura para unos 25 años de edad y que en 2022 tenga entre 78 y 80 años.

10. Ibidem. Oliva identifica el segundo ejemplar erróneamente como «wellingtonia», e indica su perímetro, de más de 4 m (1,27 m de diámetro), y su localización en el centro del Jardín Romántico. En la fotografía se aprecia una textura del tronco muy distinta, sin las características fisuras de las sequoias o los libocedros, por lo que podría identificarse como un cedro atlántico o bien como un abeto o una pícea.

11. Esta segunda imagen, realizada por Luis Cabrera, ha sido publicada en Sánchez Sánchez, Antonio, Béjar. Mientras los ojos de la memoria..., Archivo Fotográfico y Documental de Béjar, Béjar, 2019, p. 159.

12. La copa aplanada se aprecia con claridad en el reportaje de NO-DO rodado en la primavera de 1973 (disponible en https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/sierras-salamanca..., minutos 4,15 a 5,15).

13. Vid. mapa con localización y ficha en el sitio web oficial https://idecyl.jcyl.es/vcig/?service=https://idecyl.jcyl.es/geoserver/ps..., donde la sequoia de El Bosque consta con la referencia AS-SA-17.

14. La especie fue descubierta en 1852 en el Valle de Calaveras, en la Sierra Nevada de California, y los primeros ejemplares llegados a Europa se plantaron en agosto de 1853 en Escocia y cuatro meses después en Inglaterra, aunque se citan casos en España desde de ese mismo año.

15. La tasa de crecimiento anual de esta especie se ha establecido en 0,45 m en altura y 2 cm de perímetro, que aplicamos a las mediciones realizadas por Velasco y Barrios (marzo de 2017) para poder compararlas con las últimas disponibles para las sequoias de La Granja, de 2019-2020.

16. A la sequoia nombrada La Reina (14,5 m de perímetro y 46 m de altura) le siguen la conocida como El Rey (11,76 m de perímetro y 41 m de altura), la del Parterre del Potosí (11 m de perímetro y 50 m de altura) y la del Parterre de la Fama (10,95 m de perímetro y 36,80 m de altura), todas en La Granja, según los datos ofrecidos en el sitio web www.monumentaltrees.com.

17. Martínez-Correcher y Gil, Consuelo, Informe sobre de El Coto de Nuestra Señora del Carmen (trabajo inédito, disponible en el expediente para su declaración como BIC-Jardín Histórico ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla y León).

18. Duato Veyrat, Roberto, y Díaz de Licandro, Inés, «'E. Veyrat Hermanos'. A rose and a lineage», en By any other name, Yate, Bristol, marzo de 2019, pp. 26 a 33 (vid. https://duatopaisaje.blogspot.com/p/inicio-antecedentes-familiares.html).

19. López Blázquez, Isabel, «El Jardín Romántico de 'El Bosque': un hijo de su tiempo. Aproximación al momento histórico de su construcción», publicado por entregas en el semanario digital Bejar.biz en enero de 2021 (aunque se citó en nuestra primera entrega, reiteramos los enlaces: https://bejar.biz/jardin-romantico-bosque-un-hijo-su-tiempo-aproxima; https://bejar.biz/jardin-romantico-bosque-un-hijo-su-tiempo-aproxima2; y https://bejar.biz/jardin-romantico-bosque-un-hijo-su-tiempo-aproxima3).

PIES DE FOTO

Fig. 1. Los árboles del jardín romántico a vista de drone: nueva selva artificial junto al antiguo bosque de castaños (foto de Tomás Muñoz Domínguez, junio de 2017).

Fig. 2 y 3. La frondosidad alcanzada por el jardín romántico de El Bosque en dos tarjetas postales de ca. 1905-1913 (fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld, editadas en Béjar por M. Gómez).

Fig. 4. El jardín romántico visto desde un globo cautivo en mayo de 2000, cuando permanecían en pie casi todos los grandes árboles plantados en el siglo XIX (imagen propiedad del Grupo Cultural San Gil).

Fig. 5. Los mismos árboles vistos desde el camino de acceso, en medio del paisaje (foto de José Muñoz Domínguez, 14 de abril de 2022).

Fig. 6. Fotografía aérea de El Bosque en 1966 realizada por la empresa Geocart, SA, con la mayor parte de los árboles conservados y en buen estado; el color es nuestro, aplicado sobre el original en blanco y negro (imagen propiedad del Grupo Cultural San Gil).

Fig. 7. Estado en el que se encontraba el arbolado del jardín romántico poco antes del temporal de diciembre de 2000, con el pinsapo y la pícea (detrás) visiblemente inclinados y amenazados por las enredaderas (foto de José Muñoz Domínguez, noviembre de 2000).

Fig. 8. Distribución de estratos en el arbolado del jardín romántico de El Bosque en un corte de norte a sur por el eje transversal de la terraza. Se incluyen las tres grandes coníferas desaparecidas en esa parte entre 1944 y 2000 (sequoia, pícea y pinsapo). Resulta muy evidente el vacío del tercio sur, que podría explicarse por la pérdida no documentada de otro ejemplar (croquis de José Muñoz Domínguez, abril de 2022).

Fig. 9. Enredadera trepando por el desaparecido pinsapo y varias eras del jardín cubiertas por un tupido tapiz de hiedra y vinca, tal como se encontraban en 1995 (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 10. Plantas menores, flores y setos bajos en el jardín romántico (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 11. Setos bajos en boj (foto de José Muñoz Domínguez, 2016).

Fig. 12. Plantas de porte arbustivo entre los altos ejemplares de coníferas (foto de José Muñoz Domínguez, 2010).

Fig. 13. Setos de porte medio podados mediante técnicas de arte topiario (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 14. Ejemplares de porte arbóreo medio en el jardín romántico (foto de José Muñoz Domínguez, 2008).

Fig. 15. Magnolio centenario y otros árboles de porte mediano (foto de José Muñoz Domínguez, 2006).

Fig. 16. Encina del jardín romántico, situada muy cerca de la Fuente del Cisne (foto de José Muñoz Domínguez, abril de 2022).

Fig. 17. Tilo europeo junto a la Fuente del Escudo, un ejemplar probablemente centenario (foto de José Muñoz Domínguez, 14 de abril de 2022).

Fig. 18 y 19. Libocedros en los ángulos y bordes de la terraza (fotos de José Muñoz Domínguez, 16 de octubre de 1995 y 2016).

Fig. 20. La gran sequoia con su porte completo (foto de Julián Mateos Lozano, 28 de mayo de 2011).

Fig. 21. Alumnas del IES Ramón Olleros de Béjar junto a la sequoia de El Bosque en 1995: tanto ellas como el árbol –y el fotógrafo– cuentan hoy veintisiete años más (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 22. Cenador del ángulo sureste con varias enredaderas sobre su estructura (foto de José Muñoz Domínguez, 14 de abril de 2022).

Fig. 23. La Anunciación de Leonardo da Vinci conservada en la Galería Uffizi de Florencia (ca. 1472-1475), con su paisaje de fondo similar al de El Bosque (imagen tomada de Wikimedia Commons),

Fig. 24. Las coníferas del jardín romántico desde la terraza del estanque (foto de José Muñoz Domínguez, 14 de abril de 2022).

Fig. 25. El selvatico de la villa medicea de Castello según Giusto Utens, ca. 1599 (detalle de la imagen tomada de Wikimedia Commons; el luneto original se encuentra en la villa medicea de Artimino, Museo Firenze com'era).

Fig. 26. Coníferas del siglo XIX en la terraza superior de la villa medicea de Castello (foto de Sailko, 15 de agosto de 2006, Wikimedia Commons).

Fig. 27. Coníferas del siglo XIX en la terraza trasera de la villa medicea de La Petraia (foto de Sailko, 28 de septiembre de 2013, Wikimedia Commons).

Fig. 28. Coníferas y jardín del siglo XIX en la villa medicea de Poggio a Caiano (imagen tomada de https://fondoambiente.it/luoghi/la-villa-medicea-di-poggio-a-caiano?gfp).

Fig. 29. Fotografía antigua de El Bosque con las dos sequoias entre 1905 y 1913, con el característico porte cónico de su desarrollo juvenil; la sequoia actual queda parcialmente oculta por el pinsapo y a su derecha se reconoce la sequoia desaparecida en 1944 (fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld, editada en Béjar por M. Gómez).

Fig. 30. Fotografía antigua de El Bosque con las dos sequoias entre 1931 y 1944, con el mismo porte que en la imagen anterior (foto anónima publicada en Manufacturas laneras de Castilla..., 1948).

Fig. 31. Probable cedro tronchado por el vendaval del 22 de enero de 1966 (imagen incluida en el expediente sobre El Bosque depositado en el Ministerio de Cultura).

Fig. 32 y 33. El cedro atlántico del cuadrante sureste, seco desde mediados de la década de 1990 (foto de José Muñoz Domínguez, 30 de abril de 2006) y su tronco sin ramas en 28 de abril de 2018 (foto de Tomás Muñoz Domínguez, desde drone).

Fig. 34. Estado en el que se encontraban la pícea y el pinsapo de El Bosque poco antes de su caída (foto de José Muñoz Domínguez, noviembre de 2000).

Fig. 35. Los mismos árboles abatidos por el temporal de diciembre de 2000 (foto de José Muñoz Domínguez, 2000).

Fig. 36. Sauce blanco en la banda norte de la terraza, talado entre 2000 y 2006 (foto cedida por el Grupo Cultural San Gil, mayo de 2000).

Fig. 37. Rama de libocedro arrancada por un temporal en 2006 (foto de José Muñoz Domínguez, 15 de julio de 2000).

Fig. 38. Asimetría en la distribución del arbolado del jardín romántico producida por la pérdida de cinco grandes ejemplares en la mitad diagonal sureste (foto de Tomás Muñoz Domínguez, desde drone, en 28 de abril de 2018).

Fig. 39. Sequoia centenaria talada en el Parterre de Andrómeda de La Granja de San Ildefonso entre el 21 y el 26 de septiembre de 2020, debido a su mal estado fitosanitario –grave afección por el hongo armillaria– y al riesgo de caída sobre los visitantes (imagen tomada de https://www.acueducto2.com/patrimonio-tala-una-secuoya-enferma-en-los-ja...).

Fig. 40. Sequoia nombrada El Rey en el jardín delantero de La Granja de San Ildefonso (foto de http://zenobita.blogspot.com/2013/04/arboles-gigantes-en-la-granja-de-sa...).

Fig. 41. Sequoia nombrada La Reina en el mismo jardín (imagen tomada de https://www.carlosdeiracheta.com/las-sequoyas-gigantes-de-los-jardines-d...).

Fig. 42. El espacio delantero de La Granja antes de ser transformado en jardín y de plantarse las dos sequoias (foto de Charles Clifford, 1853).

Fig. 43. El mismo jardín con las dos sequoias recién plantadas (foto de Jean Laurent, 1860), de acuerdo con lo argumentado por Carlos de Iracheta en https://www.carlosdeiracheta.com/las-sequoyas-gigantes-de-los-jardines-d.... Señalamos en color las dos jóvenes sequoias.

Fig. 44. Portada de uno de los catálogos de Viveros Veyrat (imagen tomada de https://www.abebooks.com).

Fig. 45. Ejemplar de Cyca revoluta comercializada en maceta de madera por los viveros Veyrat, según consta en un catálogo sin fecha publicado a principios del siglo XX (tomamos la imagen de Guillot Ortiz, Daniel, Flora ornamental española: aspectos históricos y principales especies, en Bouteloua, monográfico nº 8, Real Jardín Botánico de Madrid, Madrid, 2009).

Fig. 46. Posible ejemplar de banano (Musa paradisiaca) o bien de abacá (Musa textilis) en El Bosque, plantado en maceta de madera como la cyca de la imagen anterior (tarjeta postal de fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld, editada en Béjar por M. Gómez ca. 1905-1913). Otro ejemplar se aprecia a la derecha de la imagen, ya trasplantado a una pequeña era yuxtapuesta a la Fuente del Cisne que no se conserva.

Fig. 47. Grupo de aspidistras en maceta adornando el salón principal del palacete de El Bosque (imagen tomada del expediente depositado en el Ministerio de Cultura, sin fecha, posterior a 1964).

Fig. 48. Ejemplar de Aspidistra elatior en el catálogo de Veyrat de principios del siglo XX (imagen tomada de la fuente citada en fig. 43).

Fig. 49. Palmera de Fortune (Trachycarpus fortunei) en el jardín romántico El Bosque en una tarjeta postal de ca. 1905-1913 (fototipia Castañeira y Álvarez, editada en Béjar por M. Gómez).

Fig. 50. Un ejemplar de la misma especie en la actualidad (foto de José Muñoz Domínguez, 2016).

Fig. 51. El mismo tipo de palmácea en un catálogo de Viveros Veyrat de principios del siglo XX.

Fig. 52. Plumero o hierba de la Pampa en el jardín romántico de El Bosque, detrás de la fuente circular (foto de José Muñoz Domínguez, 15 de julio de 2015).

Fig. 53. La misma especie comercializada por Viveros Veyrat en un catálogo de principios del siglo XX.

Fig. 54. El protagonismo de las hortensias en torno a la desaparecida Fuente del Paraguas (foto de Jaime Pato publicada en el reportaje de la revista Blanco y Negro de 1969).

Fig. 55. Nenúfares en la fuente circular del jardín romántico (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 56. Vincas y hiedra tapizando una de las eras del jardín, deteriorada por la rama caída en 2006, y detalle de sus flores (foto de José Muñoz Domínguez, julio de 2006 y abril de 2022).

Fig. 57. Rosal florecido en el jardín romántico, verdadera reliquia de otro tiempo (foto de José Muñoz Domínguez, 1995).

Fig. 58. Lilas en El Bosque en plena floración (foto de Villa en villafotoblog.com publicadas en 30 de diciembre de 2013).

Fig. 59. Lirios cárdenos (Iris germanica) en uno de los dos macizos conservados en el jardín (foto de Villa en villafotoblog.com publicadas en 30 de diciembre de 2013).

- Epílogo para la temporada 23-24 en La Covatilla

- ¿Qué pasó con las querellas penales por prevaricación contra Alejo Riñones y Raúl Hernández?

- Las cartas desastrosas de la Covatilla (último capítulo de la trilogía)

- La pilona de La Covatilla vuelve a ser noticia (por partida doble)

- Crónica de la última semana en La Covatilla

- Por fin el ayuntamiento

hace 12 horas 20 mins - Y yo le paso este enlace,

hace 12 horas 21 mins - Parece una noticia del Mundo

hace 13 horas 14 mins - Y a los verdaderos

hace 14 horas 54 mins - Lo de la guía de

hace 19 horas 51 mins - Sííí, apuntandonos a este

hace 21 horas 52 mins - Curso para aprender a poner

hace 22 horas 51 mins - Un curso para aprender a

hace 23 horas 14 mins - Igualmente, el pueblo que

hace 1 día 44 mins - Ya les pega mucho a los

hace 1 día 51 mins

Enviar un comentario nuevo