Bajo licencia de Creative Commons.

24 Bejaranos ilustres: Los judíos de Béjar (I). Antecedentes y población hebrea en nuestra ciudad.

Toma de Jerusalén - Arco de Tito en RomaDon Antonio Avilés, director-conservador del museo David Melul, cuenta en su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos que las primeras colonias hebreas estables en el territorio de nuestra península, datan documentalmente de la época de la conquista romana y de la definitiva destrucción del templo de Jerusalén por el emperador Tito en el 70 d.C En esta primera época en Hispania, los judíos constituyeron una minoría de escasa influencia numérica y social que debió crecer en importancia porque, en el siglo IV, fueron ya objeto de una serie de prohibiciones promovidas por el clero cristiano.

Toma de Jerusalén - Arco de Tito en RomaDon Antonio Avilés, director-conservador del museo David Melul, cuenta en su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos que las primeras colonias hebreas estables en el territorio de nuestra península, datan documentalmente de la época de la conquista romana y de la definitiva destrucción del templo de Jerusalén por el emperador Tito en el 70 d.C En esta primera época en Hispania, los judíos constituyeron una minoría de escasa influencia numérica y social que debió crecer en importancia porque, en el siglo IV, fueron ya objeto de una serie de prohibiciones promovidas por el clero cristiano.

Durante la época visigoda de confesión arriana, los judíos gozaron de tranquilidad aunque tuvieron la obligación de pagar un tributo a la monarquía, pero en el año 589 la religión católica fue proclamada creencia oficial del reino y la situación cambió totalmente para esta comunidad. A partir de ese año fueron perseguidos de forma violenta y se vieron obligados a elegir entre el bautismo o la expulsión de ese reino.

La conversión de RecaredoPosteriormente, en la primera época de dominación musulmana, desde el siglo VIII hasta el final del Califato de Córdoba en el siglo XI, los judíos gozaron de autonomía religiosa, alcanzaron cargos en la administración y el gobierno y entre sus miembros hubo valiosos intelectuales, distinguiéndose en las ramas de filosofía y medicina.

La conversión de RecaredoPosteriormente, en la primera época de dominación musulmana, desde el siglo VIII hasta el final del Califato de Córdoba en el siglo XI, los judíos gozaron de autonomía religiosa, alcanzaron cargos en la administración y el gobierno y entre sus miembros hubo valiosos intelectuales, distinguiéndose en las ramas de filosofía y medicina.

A partir de las invasiones almorávides y almohades, esta situación de tolerancia cambió y fueron entonces los reinos cristianos los que se convirtieron en la zona de acogida del pueblo hebreo, donde fueron reputados financieros y constituyeron un contingente significativo para repoblar las nuevas zonas conquistadas por los cristianos a sus vecinos mahometanos. En esta función de repobladores aparecen en los fueros y cartas otorgados por los monarcas leoneses y castellanos, desde el siglo XI hasta los inicios del XIII, con los cristianos.

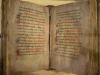

Las siete Partidas - Ed. 1555El siglo XIII corresponde a la etapa de mayor esplendor del judaísmo hispano. La parte más dura de la Reconquista ya había pasado y sólo el reino nazarí de Granada permanecía en poder musulmán. Estas circunstancias permitieron que los reinos cristianos pudieran disfrutar de épocas de inactividad bélica, lo que a su vez favoreció el desarrollo cultural que condujo al florecimiento intelectual que se dio en estos años.

Las siete Partidas - Ed. 1555El siglo XIII corresponde a la etapa de mayor esplendor del judaísmo hispano. La parte más dura de la Reconquista ya había pasado y sólo el reino nazarí de Granada permanecía en poder musulmán. Estas circunstancias permitieron que los reinos cristianos pudieran disfrutar de épocas de inactividad bélica, lo que a su vez favoreció el desarrollo cultural que condujo al florecimiento intelectual que se dio en estos años.

En concreto, durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1221 – 1284) se realizó una ingente labor de transmisión y divulgación científica, además de nueva producción, en la que los judíos jugaron un papel muy destacado, bien como traductores (don Abrahán, don Mossé y Samuel Halevi) o como autores de contribuciones originales (Isaac ben Sayid y Yehuda ben Moisés), a pesar de que este rey fue el mismo que adoptó una serie de disposiciones antijudaicas promulgadas en sus famosas “Partidas”.

En los años sucesivos hasta llegar a 1492, año de la expulsión de los judíos del territorio español, hubo un aumento progresivo de legislación antijudaica, con la que los soberanos y cortes cristianas dieron respuesta a sus propios intereses y a las demandas de una sociedad y de un clero que se volvieron menos tolerantes y más fanáticos, como había sucedido ya anteriormente en Inglaterra, de donde los judíos fueron expulsados en 1204 y en Francia, con expulsiones parciales en 1254, 1286 y 1304.

Las particularidades que se dieron en nuestro territorio a consecuencia de “la Reconquista”, permitieron una convivencia diferente a la que hubo en otros países europeos entre estas poblaciones de creencias religiosas distintas. Fue a partir del siglo XIII cuando los hispano-cristianos asimilaron a sus convecinos hispano-judíos al estereotipo de personas cobardes, avaras, traidoras y astutas, características tópicas atribuidas a los judíos, convirtiéndoles en un colectivo objetivo fácil y muy “a mano” de su ira popular.

Barrio de Santa CruzEn junio de 1391, el estallido violento de la comunidad cristiana sevillana, arengada por el arcediano de Écija, contra la judía supuso la ruptura definitiva de la convivencia en todos los lugares donde se fueron sucediendo este tipo de revueltas. Sólo en León, Asturias y el País Vasco no se vieron afectadas las relaciones judeo-cristianas. En Sevilla desapareció la comunidad hebrea, su barrio (el que hoy se conoce como “Santa Cruz”) y sus sinagogas. Los judíos sevillanos sufrieron, sin distinción de clases, la muerte, el destierro o la conversión forzosa al cristianismo. Los altercados se extendieron de forma incontrolable a otras ciudades de Andalucía (en Córdoba desapareció su aljama) y después al resto de la península (la judería de Toledo quedó destrozada). Estos motines cristianos no cesaron hasta mediados del siglo XV.

Barrio de Santa CruzEn junio de 1391, el estallido violento de la comunidad cristiana sevillana, arengada por el arcediano de Écija, contra la judía supuso la ruptura definitiva de la convivencia en todos los lugares donde se fueron sucediendo este tipo de revueltas. Sólo en León, Asturias y el País Vasco no se vieron afectadas las relaciones judeo-cristianas. En Sevilla desapareció la comunidad hebrea, su barrio (el que hoy se conoce como “Santa Cruz”) y sus sinagogas. Los judíos sevillanos sufrieron, sin distinción de clases, la muerte, el destierro o la conversión forzosa al cristianismo. Los altercados se extendieron de forma incontrolable a otras ciudades de Andalucía (en Córdoba desapareció su aljama) y después al resto de la península (la judería de Toledo quedó destrozada). Estos motines cristianos no cesaron hasta mediados del siglo XV.

Las consecuencias de estas revueltas fueron desastrosas para la comunidad hispano-judía, no sólo se destruyó la convivencia inter-comunitaria, sino la intracomunitaria, porque hubo numerosos casos en que sólo algunos de los miembros de la misma familia se convirtieron al cristianismo, mientras que los otros prefirieron el destierro, el suicidio o la muerte antes de apostatar. También desapareció gran parte de la estructura organizativa propia con la que contaban: las aljamas, por lo tanto sus escuelas, sinagogas y sus “Consejos de Ancianos”, encargados de promulgar las ordenanzas que regulaban la vida interna de la comunidad judía y responsables de nombrar a los funcionarios y jurados que tenían competencia dentro de esta organización. Se eliminaron igualmente sus redes de asistencia como las cofradías y hospitales, sus asociaciones gremiales, etc., resultando una comunidad desarticulada y empobrecida, sin los símbolos que los ayudaban a identificarse y reconocerse como “pueblo”.

Después de esta fecha, los hispano-judíos desaparecieron de los núcleos urbanos y se desperdigaron por las zonas pequeñas rurales de todo el territorio peninsular, dónde la convivencia resultó más fácil y la persecución menos rigurosa porque prevalecieron las relaciones personales o de parentesco.

El 17 de febrero de 1413, llegó un segundo golpe para los supervivientes, esta vez más como “presión ideológica” que “persecución física”. Promovida por un converso de 1391, Jerónimo de Santa Fe, y en presencia del Papa, comenzó la “Disputa de Tortosa” de este apóstata con varios miembros destacados de las aljamas de Aragón, que se vieron forzados a participar en ella. El objetivo de Jerónimo no era el diálogo con los rabinos, sino catequizarlos públicamente para que detrás de su conversión se produjera la del resto de judíos que todavía quedaban. Al mismo tiempo, Vicente Ferrer recorría numerosos municipios recabando la ayuda de la autoridad cristiana para proseguir con el bautismo de “los recalcitrantes”.

Entre enero de 1413 y noviembre de 1414, los notarios asentaron la conversión al cristianismo de 3.000 judíos. Algunas fueron conversiones públicas simultáneas de varios miembros de familias emblemáticas, como dieciocho Benveniste, con lo que la moral del pueblo judío quedó aún más debilitada. Fue precisamente otro Benveniste de la ciudad de Soria, don Abraham, el que protagonizó el último intento de organización y regeneración de las estructuras y comunidades judías en 1432, logrando encausar el judaísmo castellano hasta el final de su existencia en nuestra península de la mano de sus discípulos porque él murió en 1451.

Cuando comenzó la diáspora en 1492, casi toda la población hispano-judía vivía en las zonas rurales de Castilla, se estima que la formaban unas 30.000 familias, aproximadamente el 1% de la población.

![]() Lápida Dña.Fadueña - réplicaLa primera noticia documentada de la presencia judía en Béjar es la conocida lápida sepulcral en granito de doña Fadueña, que ahora se conserva en el Museo Sefardí de Toledo y de la cual existe una copia en el Museo Judío de nuestro pueblo. Está datada entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII. El texto en caracteres hebraicos reza: “Doña Fadueña descanse en gloria, gloriosa princesa en lo interior”. Esta lápida debió pertenecer a una necrópolis hebrea que no está localizada ni de la que queda otro rastro, sobre ella figura sólo este texto, sin fecha, como era habitual en las lápidas judías.

Lápida Dña.Fadueña - réplicaLa primera noticia documentada de la presencia judía en Béjar es la conocida lápida sepulcral en granito de doña Fadueña, que ahora se conserva en el Museo Sefardí de Toledo y de la cual existe una copia en el Museo Judío de nuestro pueblo. Está datada entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII. El texto en caracteres hebraicos reza: “Doña Fadueña descanse en gloria, gloriosa princesa en lo interior”. Esta lápida debió pertenecer a una necrópolis hebrea que no está localizada ni de la que queda otro rastro, sobre ella figura sólo este texto, sin fecha, como era habitual en las lápidas judías.

Es muy posible que cuando Alfonso VIII concedió el privilegio fundacional a Béjar en los primeros años del siglo XIII, Fuero de Béjar - copia hubiera ya en nuestra ciudad un número significativo de judíos formando parte de la antigua población musulmana anterior, que decidieron permanecer en la ciudad después de la conquista cristiana. En el Fuero bejarano figuran como miembros de esta sociedad y se les regulan sus derechos y obligaciones en distintas rúbricas de él. En la número 14 el rey decreta: “ Esta memoria otorgo demás a todos los pobladores, qual quier que uenir quisiere poblar Béjar de creencia qual quier que sea, cristianos, o moro, o iudío, yengo o sieruo, uenga seguramientre....”. En la práctica, los judíos no gozaban de la condición de “hombre libre” sino de “servus regis” bajo la protección del soberano reinante, del que dependían.

Fuero de Béjar - copia hubiera ya en nuestra ciudad un número significativo de judíos formando parte de la antigua población musulmana anterior, que decidieron permanecer en la ciudad después de la conquista cristiana. En el Fuero bejarano figuran como miembros de esta sociedad y se les regulan sus derechos y obligaciones en distintas rúbricas de él. En la número 14 el rey decreta: “ Esta memoria otorgo demás a todos los pobladores, qual quier que uenir quisiere poblar Béjar de creencia qual quier que sea, cristianos, o moro, o iudío, yengo o sieruo, uenga seguramientre....”. En la práctica, los judíos no gozaban de la condición de “hombre libre” sino de “servus regis” bajo la protección del soberano reinante, del que dependían.

Posteriormente, en el “Padrón de Huete” de 1290-1291, se aportan más datos sobre los judíos bejaranos. En él figura que su contribución es de 3.430 maravedís, cifra modesta que dos siglos después, en 1491, alcanzó  Padrón de Huete - copiala cantidad de 52.920 maravedíes. Según estos datos de los impuestos pagados, el mayor desarrollo de la aljama bejarana, que incluía la judería de Hervás, tuvo lugar desde el siglo XIV hasta la fecha de la diáspora en 1492, llegando a ser la aljama de mayor contribución de la provincia salmantina en esos últimos años, seguida de la de Salamanca, La Orbada, Tamames y Tejeda, que contribuyeron con 40.000 mrvs. cada una ese mismo año. Unos años antes, en 1464, la de Béjar contribuye con 10.000 mrvds., la de Miranda del Castañar con 2.700, las de Salamanca y Monleón con 2.500, la de Montemayor del Río con 2.100 y las juderías de Ciudad Rodrigo y Ledesma con 1.000.

Padrón de Huete - copiala cantidad de 52.920 maravedíes. Según estos datos de los impuestos pagados, el mayor desarrollo de la aljama bejarana, que incluía la judería de Hervás, tuvo lugar desde el siglo XIV hasta la fecha de la diáspora en 1492, llegando a ser la aljama de mayor contribución de la provincia salmantina en esos últimos años, seguida de la de Salamanca, La Orbada, Tamames y Tejeda, que contribuyeron con 40.000 mrvs. cada una ese mismo año. Unos años antes, en 1464, la de Béjar contribuye con 10.000 mrvds., la de Miranda del Castañar con 2.700, las de Salamanca y Monleón con 2.500, la de Montemayor del Río con 2.100 y las juderías de Ciudad Rodrigo y Ledesma con 1.000.

Se estima que en esa época, finales del XV, la población judía bejarana representaba el 20% de sus habitantes, dedicándose a diversos oficios y ocupaciones, como sus vecinos cristianos. Los hubo médicos (Rabi Ça), zapateros (Symuel de la Tetilla), ganaderos (Isaque Albuer), recaudadores de impuestos (Simuel de Medina) y agricultores, sobre todo dedicados al cultivo de la vid, como consta en distintas escrituras y documentos. Cabe hacer la suposición de que ejercieran oficios relacionados con la industria textil, desde tejedores, tintoreros a sastres, pero no constan documentos en concreto que lo confirmen.

Pagaban impuestos comunales e individuales, además de las “alcabalas” sobre la carne y vino que consumían al “Conde de Plasencia y Señor de Béjar” (la familia Zúñiga o Estúñiga todavía no había obtenido el título de “Duque de Béjar”), en 1454 las alcabalas representaron 22.950 mrvs. Ese mismo año tuvieron que hacer una donación (en forma de préstamo) al titular del Señorío, don Álvaro de Zúñiga, para pagar el ajuar de su hija Elvira cuando se casó con don Alfonso de Sotomayor, señor de la Puebla de Alcocer.

![]() Béjar medieval - judería en grísLa judería bejarana se ha considerado ubicada tradicionalmente en las calles que van de Santa María a Santiago, situadas a la espalda del Palacio Ducal. Se cree que la que fue su sinagoga y posible escuela, se encontraba en los números 3,5 y 7 de la actual calle 29 de agosto. Sin embargo, hoy en día, los expertos sitúan el barrio judío en la zona de Barrio Nuevo, en la colación de San Gil, extramuros de la villa antigua, extendiéndose a lo largo de esta calle hacia el convento de San Francisco, limitando por el sur con la calle Parrillas. Esta hipótesis se basa en la baja cantidad de las “tercias”, un tipo de impuesto, pagado por esta parroquia de San Gil en comparación con la amplitud de su colación, lo que se explica si parte de “su territorio” estaba ocupado por la judería. También por una descripción que existe de la procesión de San Medel, en la que se indica a unos clérigos de esta parroquia de San Gil, junto con los de

Béjar medieval - judería en grísLa judería bejarana se ha considerado ubicada tradicionalmente en las calles que van de Santa María a Santiago, situadas a la espalda del Palacio Ducal. Se cree que la que fue su sinagoga y posible escuela, se encontraba en los números 3,5 y 7 de la actual calle 29 de agosto. Sin embargo, hoy en día, los expertos sitúan el barrio judío en la zona de Barrio Nuevo, en la colación de San Gil, extramuros de la villa antigua, extendiéndose a lo largo de esta calle hacia el convento de San Francisco, limitando por el sur con la calle Parrillas. Esta hipótesis se basa en la baja cantidad de las “tercias”, un tipo de impuesto, pagado por esta parroquia de San Gil en comparación con la amplitud de su colación, lo que se explica si parte de “su territorio” estaba ocupado por la judería. También por una descripción que existe de la procesión de San Medel, en la que se indica a unos clérigos de esta parroquia de San Gil, junto con los de  Cuesta de los PerrosSalvador, que debían salir por la “Puerta de la Judería” hasta el Puente de San Albín, y al nombre no muy amable de la calle por la que se accede a esta zona de Béjar desde el río: “La cuesta de los Perros”, denominación que aún hoy conservamos.

Cuesta de los PerrosSalvador, que debían salir por la “Puerta de la Judería” hasta el Puente de San Albín, y al nombre no muy amable de la calle por la que se accede a esta zona de Béjar desde el río: “La cuesta de los Perros”, denominación que aún hoy conservamos.

Es también probable que tanto cristianos como judíos cohabitaran en el mismo espacio urbano, no siendo un barrio exclusivo de los judíos. Esta situación de mezcla queda reflejada en un aserto popular que dice: “En Hervás, judíos los más/ En Aldeanueva, la judería entera/ En Baños, judíos y tacaños/ En Béjar, (judíos) hasta las tejas”. El emplazamiento de otros lugares importantes, como la carnicería o el cementerio, se desconoce. El Sr. Avilés opina que de los documentos existentes sobre la comunidad judía bejarana, no se deduce que las relaciones con la comunidad cristiana fuesen muy conflictivas, ni siquiera después de los . Judería - Vista actualpenosos y graves sucesos de 1391, y que quizás se debiera a que Béjar era una población retirada de los núcleos urbanos de población cristiana vieja y una villa de señorío. Mientras que J.C. Aguilar y M.C. Martín escriben que: “a nivel oficial existe esta política de tolerancia e incluso de protección, debido a los servicios de financiación y recaudación que ofrecían, cosa que no correspondía con las ideas del pueblo que no los toleraba por ser prestamistas y agentes fiscales”.

Judería - Vista actualpenosos y graves sucesos de 1391, y que quizás se debiera a que Béjar era una población retirada de los núcleos urbanos de población cristiana vieja y una villa de señorío. Mientras que J.C. Aguilar y M.C. Martín escriben que: “a nivel oficial existe esta política de tolerancia e incluso de protección, debido a los servicios de financiación y recaudación que ofrecían, cosa que no correspondía con las ideas del pueblo que no los toleraba por ser prestamistas y agentes fiscales”.

El 31 de marzo de 1492, Isabel de Castilla y su marido Fernando de Aragón, firmaron en la Alhambra el decreto de expulsión de los judíos de España, que fue divulgado en Castilla hacia finales del mes de abril,  Judería - Vista actual 2lo que les concedió muy breve plazo para preparar su marcha. Esta es una de las razones por la que algunos historiadores piensan que el objetivo de este decreto era obtener la conversión masiva y no conseguir su exilio. De hecho, se desarrolló a la vez una gran campaña de propaganda de las excelencias de la fe católica, en la que participaron los propios reyes apadrinando a altos dignatarios judíos de la corte en sus bautismos. Pero no se consiguieron las conversiones esperadas ni los judíos se creyeron que esta vez iba a cumplirse la ley a rajatabla. Este corto periodo ocasionó que muchas de las ventas de propiedades y liquidación de bienes fuesen injustas y se produjeran abusos, como el cobro de derechos de paso a Portugal, en el camino forzado hacia su expulsión. Los judíos bejaranos fueron víctimas de estas circunstancias, hay escrituras de ventas apresuradas de casas, viñas y bienes.

Judería - Vista actual 2lo que les concedió muy breve plazo para preparar su marcha. Esta es una de las razones por la que algunos historiadores piensan que el objetivo de este decreto era obtener la conversión masiva y no conseguir su exilio. De hecho, se desarrolló a la vez una gran campaña de propaganda de las excelencias de la fe católica, en la que participaron los propios reyes apadrinando a altos dignatarios judíos de la corte en sus bautismos. Pero no se consiguieron las conversiones esperadas ni los judíos se creyeron que esta vez iba a cumplirse la ley a rajatabla. Este corto periodo ocasionó que muchas de las ventas de propiedades y liquidación de bienes fuesen injustas y se produjeran abusos, como el cobro de derechos de paso a Portugal, en el camino forzado hacia su expulsión. Los judíos bejaranos fueron víctimas de estas circunstancias, hay escrituras de ventas apresuradas de casas, viñas y bienes.

La mayor parte se dirigieron a Portugal, aunque algunos lo hicieron a los puertos del Sur para embarcarse con destino a Marruecos y el Norte de África, unos pocos partieron hacia Navarra para después pasar a Italia y otros países mediterráneos. El éxodo finalizó el 31 de julio de 1492. Estas familias bejaranas se llevaron con ellas, como apellido, el topónimo de Béjar y sus variantes de Bejarano, Behar, Bidjerano, etc., dispersándolo por todo el mundo.

Las viviendas de los bejaranos judíos y su sinagoga fueron saqueadas después de que partieran. Posteriormente, en enero de 1495, todos los bienes que dejaron fueron donados al ya Duque de Béjar por los Reyes Católicos, para compensarle por la pérdida de ingresos de los impuestos que le abonaban estos bejaranos. Don Álvaro II, dictó “provisión, mandamiento, requerimiento y públicas pesquisas para conocer el inventario de estas posesiones muebles e inmuebles o de cualquier otra naturaleza” no sólo en Béjar sino en otros pueblos de sus tierras como Becedas, Gilbuena, Candelario, Solana, Santibáñez, Hervás o Peromingo.

Este artículo es una síntesis de distintas notas y artículos recopilados en varias páginas web, de los paneles informativos del Museo David Melul y sobre todo de los trabajos de investigación de los señores A. Avilés, J.C. Aguilar, C. Carrete y las señoras M.C. Martín y S. Likerman. Las imágenes de documentos, maquetas y mapa de la localización de la judería bejarana están tomadas en el Museo David Melul de Béjar. A todos ellos mi agradecimiento, al igual que al que se ha convertido en mi proveedor “mágico”, el Sr. S. Velasco, porque mucha de esta información no habría llegado a mis manos sin el tiempo que dedica para conseguirme la documentación que le solicito.

- Roberto Bueno obtiene premio en el Concurso de Fotografía de la Feria de turismo ornitológico de Montfragüe

- El antropólogo bejarano Honorio Velasco obtiene el premio Agapito Marazuela

- La bejarana Reyes Coll, nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Boston

- El actor bejarano Antonio Velasco estrena Web promocional y canal YouTube

- La bejarana Ana Fernandez-Sesma líder en la investigación contra el coronavirus

- Por fin el ayuntamiento

hace 13 horas 51 mins - Y yo le paso este enlace,

hace 13 horas 53 mins - Parece una noticia del Mundo

hace 14 horas 46 mins - Y a los verdaderos

hace 16 horas 25 mins - Lo de la guía de

hace 21 horas 22 mins - Sííí, apuntandonos a este

hace 23 horas 23 mins - Curso para aprender a poner

hace 1 día 22 mins - Un curso para aprender a

hace 1 día 45 mins - Igualmente, el pueblo que

hace 1 día 2 horas - Ya les pega mucho a los

hace 1 día 2 horas

NOS IMPRESIONÓ MUCHO EL MUSEO JUDIO DE BEJAR.OS ACONSEJAMOS QUE LO VISITEIS.

Muy informativa esta página, enhorabuena por este tremendo trabajo de investigación. Mi bisabuelo paterno era de Béjar y era sastre (siglo XIX). Me gustaría saber si hay alguna investigación sobre genealogía referente a Béjar. Seguiré indagando en la red de redes, pero por ahora no he encontrado nada. Gracias, de nuevo, por sus explicaciones, valiosas y muy detalladas. Atentamente,

Sofía Moreno

Traductora e intérprete jurado

La familia de mi abuela que en paz descanse, originalmente se apellidaban Bejar. Pero se lo cambiaron a Nunez. Esto fue en Mexico. Pero aun me acuerdo hace un ano que mi abuelita me decia que los que eran Bejar tenian tradiciones demasiadas raras para ser Catolicas. Por ejemplo decia que su papa y su familia los mas viejos nunca mezclaban la leche ni la carne junta. Decian que era un pecado. Y pienso que solamente los Judios tienen esta tradicion. Era tanta su obsession por separarlas que los trastes que cocinaban la comida los lavaban aparte. Algo que creo que los Judios Ortodoxos aun siguen. Quisas mi familia sea de Bejar. Lastima que para visitar ahi deberia cruzar el Atlantico para llegar alla.

Transcribo un mail recibido en Bejar.biz por si alguno de los lectores puede aportar informacion

De: nocontestar@bejar.biz [mailto:nocontestar@bejar.biz] En nombre de mei.duong@phares-balises.fr

Enviado el: martes, 07 de febrero de 2012 10:57

Para: webmaster@bejar.biz

Asunto: [Contacto con Béjar.biz] Fuero de Bejar

Mei Duong envió un mensaje usando el formulario de contacto personal de

http://bejar.biz/contact.

Dear Madam/Sir,

I'm writing to you regarding a picture of the copy of Fuero de Béjar that

I found on your website (http://bejar.biz/node/2714).Would it be possible

to know the source of this image, or in which library this manuscript is

kept, so that eventually I can ask for a reproduction?

Thank you in advance for your reply.

Best regards.

Quiero compartir con ustedes el origen hebreo del apellido Bejarano, que se encuentra en la Torah: Bet Harán- Números XXXII.36

Desciende de la tribu de Gad, que recibió como herencia el territorio al este del Jordán que perteneció a los reinos de Og, rey de Basán y Sehón, rey de los amorreos.

Fundó entre otras, la ciudad de Bet Harán, que posteriormente fue conocida como Livias o Julias y se encontraba en el área general del actual Tall el-Hammam, Jordania.

Los Beth-Harán participaron en la defensa de Jerusalén cuando destruyeron por segunda vez el Templo.

Tengo un anillo sello que siempre ha pertenecido a mi familia que profesaba en secreto sus creencias y ese anillo les recordaba su Fe y su origen hebreo.

Mi tatarabuelo (¿?) se lo entregó a mi bisabuelo Rafael Bejarano Cardona y él a mi abuelo Vicente Bejarano Tinoco (05 abril 1900 - 06 diciembre 1960) quien poco antes de morir se lo entregó a mi hermano Virgilio Ramírez Bejarano (12 agosto 1948- 04 febrero 2011) y le dijo: “escóndelo y cuídalo, porque con él vas a llevar a la familia a conocer su origen”. A su vez, mi hermano antes de morir se lo mando a mi hijo Luis Antonio para que él lo custodie.

Por fuera tiene un punto arriba (casa o linaje en hebreo), medias lunas (asociadas con Harán, ya que el padre de Abraham se llamaba Tarej que significa dios lunar), estrellas de cinco puntas (la estrella del Rey Salomón) que son de tres diferentes tamaños (triunidad esencial) y por dentro tiene grabado en hebreo: B'SRAT HA-SHEM (Con la ayuda del Eterno).

Les envío también el enlace de unos videos que subí a You Tube

http://www.youtube.com/watch?v=ZOahBZOnD4U PRO Paz Mundial, Parte 1 de 4: El Dios de Abraham y el Amor a Dios

http://www.youtube.com/watch?v=M1j3VzseZqY PRO Paz Mundial, Parte 2 de 4: El Amor al Prójimo

http://www.youtube.com/watch?v=mrBhaXyMq_g PRO Paz Mundial, Parte 3 de 4: El Pacto de Abraham con Dios

http://www.youtube.com/watch?v=yjxxSBhP5yg PRO Paz Mundial, Parte 4 de 4: A Quienes Cumplen el Pacto con Dios

Rosalinda Ramírez Bejarano, Torreón, Coahuila, México, 27 de enero de 2013

Interesante aportación. Saludos desde Béjar.

quisiera conoser a mi familia bejar porque soy descendiente de la familia bejar añoro mucho conocerlos y poder comunicarme a menudo ,porque yo vivo en sudamerica y hay bastante familia bejar porque mi bisabuelo es prudencio bejar inchaustegui quisiera saber mas informaci8on sobre sus padres por fabor contestenme pronto

Me gustaria saber como esta el tema de los trabajadores de la limpieza que fueron despedidos.He visto a nuevos trabajadores,pero por lo que me han dicho, los otros todabia no han cobrado.¿Para estos si tienen dinero?

Enviar un comentario nuevo